多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852

〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

不当クレーム対応・悪質クレーマー対応

不当クレームは,クレームの内容が異常であったり,クレーム行為の態様が異常なクレームです。内容も行為の態様の両方が異常な場合もあります。

不当クレームは,クレームの内容が異常であったり,クレーム行為の態様が異常なクレームです。内容も行為の態様の両方が異常な場合もあります。普通の人でも,感情的になって,異常な要求,異常な態度に出ることがあります。しかし,普通の人の異常な要求・異常な態度は一時的なものです。企業から丁寧な説明を受ければ,理解を示して解決していきます。

こうした人と違い,不当なクレームを繰り返す人が,「悪質クレーマー」です。

悪質クレーマーは,一般消費者の立場でクレームを言う者だけではありません。取引先企業の人や企業の活動場所の近隣に住んでいる人なども,不当なクレームを付けたり,不条理な要求をしたり,特別待遇を要求する場合があります。こうした取引先企業の人も悪質クレーマーです。

企業は,悪質クレーマーを排除すべきです。

悪質クレーマーは,悪意のある人ばかりではありません。異常なクレームをしているのに,自分では悪いことをしているとは思っていない人,むしろ正義感を感じてやっている人,妄想,幻聴などから病的な要因でやっている人もいます。企業としては,悪意のない人であっても,業務妨害になっていることは変わりませんから,排除しなければなりません。

もっとも,実際の悪質クレーマーのほとんどは,金品目当ての人と,企業担当者を困らせるのを好んでいる人です。

不当クレーム・悪質クレーマーに対する具体的な対応方法も,基本は,正当なクレームに対する対応と同じです。

<事実の確認=5W1H>

まず,クレームの内容を顧客から聞き取って,クレームを特定することからはじまります。顧客が何を主張しているのか,つまり,いつどこで何があったという主張なのかを具体的に確認します。

不当クレームですと,この段階から,スムーズにいかないことがあります。「何でそんなことを聞くんだ」「俺が嘘をついているというのか」「忘れた」と言われて,具体的な主張の確認に至らないのです。

主張が不明確では,社会的に妥当性のある対応を判別することができません。そんなクレームには対応しないというのが正しい対応です。

要求に応じることも,解決案を示すことも無く,「弊社では事実を確認させていただいた上で,適切な対処をさせていただいています。お答えいただけないのであれば,ご依頼に応ずることはできません。」と回答して終わりにします。

悪質クレーマーに対する企業の対応は,不当クレームだと決めつけて主張を具体的に確認しない,顧客にまくしたてられて主張の確認を怠るということになりがちです。たとえば,「店の床がぬれていて滑って転んだ,100万円賠償しろ」というクレームがあったら,誰が,いつ,どの場所でどのような体勢で転んだのか,怪我をしたのかどうか,どのような怪我をしてどの病院でどのような治療を受けたのか,100万円の損害とは具体的にはどのような損害かを,クレームを述べる顧客に確認すべきです。

<原因の特定>

次に,企業側では,クレームに該当する事実があるか,原因が何であるか,企業側に責任があるか,といったことを調査します。

不当クレームですと,この段階も,スムーズにいかないことがあります。

欠陥だという商品の現物の提示がなされない,損害を裏付ける資料の提示がなされないということが生じて,調査が行き詰まるのです。

顧客のクレームに正当な根拠があるかの確認ができないのでは,妥当な対応案を提示することもできません。やはりクレーム対応は打ち切らざるをえません。

<社会的に妥当性ある対応案の提示,法的対応>

調査の結果,企業側に責任があるとなれば,社会的に妥当性のある対応案を提示することになります。調査の結果,企業側に責任がないというのであれば,そのことを説明します。

不当クレームですと,妥当な対応案を受け入れようとしません。「誠意が足りない」「道義的責任を果たしていない」「迷惑行為をした従業員の社内での処分を公表しろ」「謝罪文を書け」などと言われることもあります。

企業として妥当な対応案を提案しているのですから,企業としてやるべきことはやっています。妥当性のある対応案を超える要求を続ける人は,放置することになります。

悪質クレーマーに理由のない利益供与をしてまでクレームを解決する必要はありませんし,そんな利益供与をしてはいけません。企業倫理(コンプライアンス)の重視される時代ですから,そのような一時的にした不当,不公平な対応が,企業の評価を下げ,多くの本来大事にしなければならないお客様を失うことになる,という危機感を持って欲しいと思います。

クレーマーの行動によって業務に支障が生じるときは,法的手続で対処することになります。正しく法的手続を取れば,悪質クレーマーによる業務妨害は,ほぼ排除できます。どのような方法がよいか,排除できる見込みがどの程度あるのかは,クレーマーのタイプによっても異なりますので,まずは弁護士に相談することが大切です。

経営者が,法的手続を取らずにクレームを「解決」しようという考え方をしていると,現場担当者が不当クレームに正しく対応できないことになります。利益供与はダメ,法的手続は取らない,クレームは早く解決しろ,という不可能を要求している事例は多く見られます。

社内にどのようなクレーム対応体制を構築したらよいかについては,またの機会に書きたいと思います。

多治見ききょう法律事務所でも,クレーム対応体制の構築や,実際のクレーム対応のご相談・ご依頼をお受けしています。

岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃(可児市,美濃加茂市,加茂郡,御嵩町)地域で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にお任せください。

岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

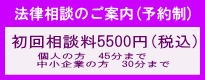

営業時間(相談時間,予約電話受付時間)

平日(月〜金)(祝日を除く) 午前9時15分〜午後5時

電話 0572-26-9852

相談予約専用メールアドレス tajimi.law@gmail.com